王安石变法是北宋末年一次具有重大影响力的改革运动,但其最终以失败告终。导致王安石变法失败的原因可归结为政治斗争激烈、民众反感、封建官僚阶层抵制等因素。这不仅是因为变法措施本身存在缺陷,更是由于当时的政治环境和社会矛盾所导致的。通过对这些原因的探究,可以更好地理解王安石变法的失败,并能对今后的改革提供一定的借鉴和启示。

王安石变法又称熙宁变法,始于宋神宗熙宁二年,结束于元丰八年,时间跨度长达16年。变法的目的是为了改变当时北宋积贫积弱的被动局面。对于这场变法,史学界观点并不统一。有人认为,变法具有积极意义,一定程度上巩固了朝廷统治。也有人认为,变法是失败的,直接导致了北宋灭亡。

变法的目的主要围绕“富国”和“强兵”这两个方面,从问题导向的角度,具有一定的合理性,具体内容如下:

富国

青苗法,即在每年二月、五月青黄不接时,由朝廷拨出专用款项,贷款给需要救济的百姓,以解百姓燃眉之急。每半年收取利息二分或三分,分别随夏秋两税归还,直到还清为止(本意是由国家来放贷,利率低于民间借贷。限制民间借贷,即可以充实国库,又可以减轻人民负担)。

免役法,即将原来按户等轮流服差役,改为由官府雇人应役,不愿服差役的农户,可按其户缴纳“免役钱”,原来必须轮流充役的农民可以选择以交钱代替服徭役,从繁重的差役中解脱出来集中发展生产。原本拥有免役特权的大官僚大地主阶级也必须交钱,增加财政收入。

方田均税法。重新清丈全国土地,核实土地所有者。按肥沃情况分五等作为征收田赋依据。作用:查清地方隐瞒不报的土地;减轻贫穷百姓的田赋负担,避免富户逃税漏税;增加财政收入。

农田水利法。大力开展水利灌溉工程修建,鼓励百姓开垦荒地。各地官府修建水利灌溉工程所需的资金,可根据当地百姓的贫富等级进行征收,若私人修建,所需资金申请行低息贷款。

市易法,在汴京设都市易司,边境和部分重要城市设21个市易司或市易务。当货物出现滞销时,官方平价收购,保持物价稳定,物流畅通,打击民间垄断交易,屯奇居奇。

均输法。置发运使,主管茶、盐、酒、矾税收和坑治、市舶收入。降低国家对于物资的采购和运输费用,平抑物价,减轻百姓徭役负担,限制地主豪强对于市场的操纵。

强兵

保甲法,将乡村民户进行统一编制,十家为一保,每户若有两个以上男丁,则抽一男丁为保丁。农忙时为民,下田耕种;农闲时为兵,接受军事训练。保甲法目的是加强乡村统治,节省军费支出,加强国防力量。

裁兵法,即将厢军及禁军中那些考核不合格的将士进行相应的裁减。强制规定满五十岁的士兵必须退役,以提高军队战斗力。

将兵法,将全国驻军划分为若干个战区,兵士长期驻扎于此地,每个战区置将与副将一人,专门负责本战区军队的训练,改变北宋军队“将不识兵,兵不识将”的陋习,强化日常训练,提高军队凝聚力和战斗力。

保马法,将原来由政府的牧马监专门负责养马,变成允许百姓养马。提高马匹数量和质量,壮大宋朝骑兵部队及其战斗力,节省朝廷养马费用。

军器监法,即仿照唐代置军器监,负责督造、改良军用武器。

至于失败的原因:一般认为,王安石变法触及到封建地主、贵族及官僚集团的根本利益,从而引起他们极力的反对,最终导致失败。变法短时间增加了国家财政收入,但在实际实施过程中损害了百姓利益。以青苗法为例,本意是变民间借贷为国家借贷,减轻农民负担。实际上有贪官污吏从中谋取私利,实际借贷利率更高。如果连年灾荒,那么农民的活路将被全部堵死。推广“青苗法”初期是自愿的原则,后来变成强迫参加,官员就是为了谋取其中的高利息。

还有“保甲法”抽调大批农民入伍。这些农民(义务兵)和原有士兵(常备军)需要磨合,而没有保证待遇。这些入伍的农民既要练兵又要种地,生活更加艰难。据笔者研究“保甲法”,初期确实有效果,宋军取得了一些胜利。但是抽调的农民和常备军存在待遇上的不公平,战斗力难以长期保证。后期,许多农民为了逃避征召,发生大量自残行为。

所以,司马光、文彦博、欧阳修、富弼、韩琦、范缜、苏轼等为首的旧党,他们极力反对王安石推行的新政。宋代是一个士大夫精神高涨的时代,士大夫往往以具有强烈社会责任感的君子自居。他们的反对,并非直接反对王安石进行改革,而主要是反对王安石在推行新政时,所实施的那些政策和具体实施改革的方法步调,并非是要不要改革的争论,而是要怎样改革的争论。也隐含着改革的目的是“民本位”还是“皇本位”的问题(很多反对的声音中就指出“安民知人”是改革的两点大难点,而变法过程中这两个问题都没有处理好,所以很难成功)。实际上,在变法实施过程中,既没有提高农民积极性,还让权贵阶层利益也受损,失去了共同维护江山社稷的积极性和责任感。王安石承受着上下两个阶级反对,最终被罢相。司马光为相后,新法尽废。

司马光反对变法的态度坚决,他觉得王安石想法挺好,具体政策缺乏可操作性。

再如韩琦,就明确反对“青苗法”的推行,他认为青苗法利息实在是太高,百姓在春天贷款一万贯,半年过后,利息就高达二千贯,利率达20%,而后还没等到百姓缓过来,到了秋天,若还是没有还清,则又是二千贯,一年时间,就得承担近四千贯的利息。如此高昂的利息,强加到百姓头上,简直民不聊生。

苏轼到密州任知州时,亲眼看到百姓不堪重负,走投无路,沦为盗贼,不少百姓活活饿死。苏轼看不下向宋神宗上书,指责王安石变法之弊,要求宋神宗停止变法。不过王安石听不进去反对的声音,苏东坡被再次流放。

这些名臣对王安石的专断个性也是非常不满。而且弹劾王安石任用小人,许多官员具体操作时暗行剥削百姓之事。例如实施青苗法时,这些官员暗地加收几倍利率,致使百姓苦不堪言。

笔者认为,中国历史开国初期完成统一后一般军事资源集中,中央权威巨大。为了丰富经济资源,都要经历一段轻徭薄赋,国家管制宽松,鼓励生产的修养生息阶段。这样有利于民间资本发展,繁荣经济。此后军事资源削弱,中央集权权威不足,而且经过长期积累,会出现冗官,冗兵,冗费问题,严重的土地兼并和军队战斗力下降问题,皇权会感到威胁。所以就要实施有利于中央集权,打击民间资本和土地兼并等方面的政策。但这样往往又会触动既得利益,激化社会矛盾,陷入历史周期律改朝换代的困局。

汉武帝时期的盐铁会议争论的也就是要不要“与民争利”(当然这里的民也包括了大地主)这个问题,也就是强化国家管制还是坚持发挥市场作用的问题。汉武帝总体上实现了强化皇权的目的,但是也因连连征战,国力损耗过大,为西汉逐渐衰落埋下了隐忧。

所以个人认为没必要神秘化神圣化王安石变法。王安石变法的本质其实不是市场化改革,而是以强化皇权为目的,主要依靠行政手段推动的国有化,以及加强官方管制经济运动。历史上,王莽仿照《周礼》的制度推行新政,以王田制为名,恢复井田制。还把盐、铁、酒、币制、山林川泽收归国有。以公权力平衡物价,防止商人剥削,增加国库收入。但王莽的改制不仅未能挽救西汉末年的社会危机,反而使各种矛盾进一步激化,由于政策多迂通不合实情处,百姓未蒙其利,先受其害,朝令夕改,使百姓官吏不知所从,不断引起天下各贵族和平民的不满。这种现象,甚至在西方英国等资本主义国家都发生过国有化运动。北宋后期,内忧外患,没有战略定力,原来的既定路线都会发生动摇。皇帝必然会倾向于采取措施削弱大地主大官僚的利益强化皇权(宰相的任用必然是服务于这一倾向的官员)。变法对于维护皇权的角度是需要的,当大地主大官僚势力和利益过大从平衡国家各方面的总体利益也是需要的。从改革初期确实也实现了“开源节流”,对外作战也取得了几场胜利,但是缺乏内生动力和长效机制,很难巩固改革成果。所以“事缓则圆”,“做足绣花功夫”,正确处理好整体和局部,集权与分权制衡,从点到面的关系,稳步实施渐进式推进才能收到效果。而且如果单从当时北宋面临的外部形势,防御外族入侵的角度,改革就更加不能推进太快(后来还是出现了私家军性质的岳家军,韩家军,南宋军队的战斗力明显增强)。正所谓:天下难事必做于易,天下繁事必做于细。面对关系天下存亡安危的重大改革和重大历史关口,我们不要低估那些北宋名臣们的智慧,也不要简单认为他们反对完全就是出自自身私利受损。他们反对变法主要集中认为是认为王安石独断的个性采取了激进过急过快的步调,还有选择具体的执行者存在谋私的行为,这样就难以获得实际的成效,反而导致民怨沸腾,人心尽失。总结这段对中国发展具有重要影响的历史,我们要敬畏之心,要秉持审慎态度,更严谨更深入的去反思。经济改革措施简单运用道德标准去制定实施往往事与愿违。

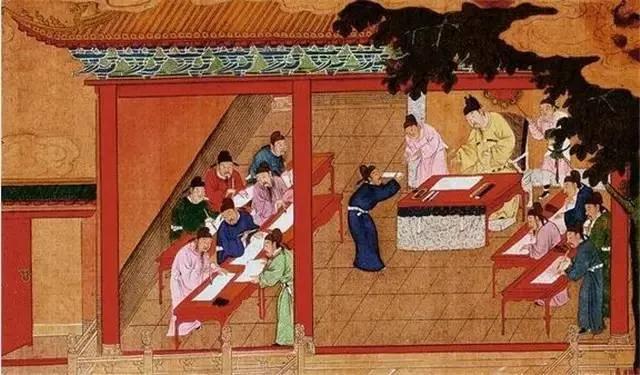

王安石变法时期形势图

我们研究历史,既要实证史实,更重要的是研究社会变动发展规律,以供今日借鉴,总结经验教训。实际上,王安石变法失败后被罢相后,朝廷启用吕公著为相,吕公著并没有完全废止新法,保留了一切合理有效的举措,在一段时间内稳定了北宋政局。当然,北宋晚期面临着很多挑战,激烈的政治斗争,要开出彻底解决问题的处方非常困难,最多也只是权宜之计。历史不能假设,在封建专制体制下,皇帝在感到皇权受到威胁,内忧外患时肯定是坐不住,等不起,必须采取打破平衡巩固权威的举措(后来建文帝削蕃亦如此)。由于那个时代的历史局限性,最后也没有谁能拿出更好的办法来破解困局,彻底改变最后灭亡的命运(以后该如何对待岳飞同样也是在封建制度下的困局和难题)。只令后人唏嘘不已!我认为当时的士大夫们心理可能都已意识到共有共治共和才能解决问题,也预见到了改革具有的巨大风险。但在必须确保皇权为中心的制度和宗旨下,他们谁也不能说清也不会说请其中的道理,宋神宗也缺乏足够的定力和顶层驾驭重大改革能力,改革最终无法推进下去,最后只能一起咽下最后王朝覆亡的苦果。

王安石变法是中国历史上比较系统的一次整体改革设计,许多举措具有合理性和超前性,具有浓厚的理想主义色彩。但由于种种原因,改革未达到预期效果,最终新法废止失败了,确实客观上导致了北宋晚期人心散乱,政治斗争更加残酷,内耗腐败更加不可收拾,所以历史上不乏认为人王安石是导致的北宋灭亡的罪魁祸首。笔者虽然认为完全由王安石背锅肯定是不公平,但是大家回顾这段历史,也会认为如果不改革,北宋开国确立的相对宽容,有利于共治的制度安排,具有自身调整适应的内生机制,如果不急于集中皇权,在面临外部威胁时,对利益集团保持一定的容忍,北宋是不是也不至于那么轻易的灭亡,引发靖康之耻的惨剧?当然唐朝防御外部力量强,致使蕃镇做大,最后还是灭于蕃镇。在封建帝制的整体框架下确实总是面临这种两难选择,人口众多,幅员辽阔的中华大地,最终选择人民共和制才是历史必然!拙文敬请专家指正!